Nachrichten aus Neuköllner Zeitungen vor 100 Jahren, bearbeitet von M. Rempe

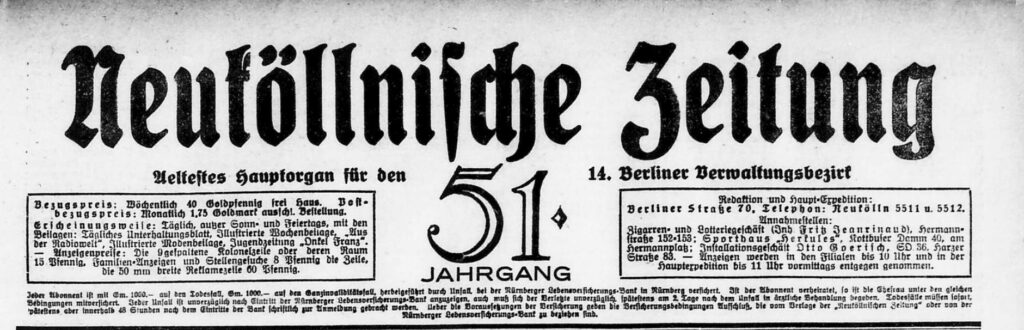

Neuköllnische Zeitung, Dienstag, 3.11.1925

Wie die Agence Fournier aus Rom meldet, hat sich der Papst bei einem Empfange junger Pilgerinnen für den Bubikopf ausgesprochen, weil er dezent und hygienisch sei und auch die Lüsternheit der Männer nicht anrege.

Neuköllnische Zeitung, Sonnabend, 7.11.1925

Das Schmuckkästchen auf dem Hertzbergplatz. Neukölln wieder einmal in Groß=Berlin voran! Am Dienstag vormittag wurde die auf dem Hertzbergplatz errichtete Vollbedürfnisanstalt dem Verkehr übergeben. Die Anstalt ist von der städtischen Bauverwaltung Neukölln entworfen und mit den neuesten Einrichtungen der Hygiene versehen. Für Damen und Herren sind je zwei Klosetteinrichtungen geschaffen. Außerdem ist für Damen ein PP=Becken eingebaut, eine Einrichtung, die bisher in den Groß=Berliner Anstalten nicht vorhanden ist und die in sanitärer Hinsicht jegliche Ansteckungsgefahr ausschließt. Die Bauleitung lag in den Händen der städtischen Hochbauerwaltung. In der Anstalt befindet sich gleichzeitig ein Zeitungsverkauf und außerdem Unterkunftsräume für die Marktbeamten. Der große Vorbau nach der Kaiser=Friedrich=Straße ist als Uebertritt für die auf die Straßenbahn wartenden Personen gedacht. Sämtliche Räume sind an das Fernheizwerk angeschlossen. Mit diesem Gebäude ist ein schon lange vorhandenes Bedürfnis in mancherlei Hinsicht befriedigt worden. Der schlichte Backsteinbau mit seinem Ziegeldach und der Kupferkrönung ist ein Schmuck für die ganze Gegend.

Neuköllner Tageblatt, Sonnabend, 7.11.1925

Der siebente Selbstmordversuch. Ein hartnäckiger Selbstmordkandidat ist der 31jährige Kaufmann Max R. aus Charlottenburg, der aus Liebeskummer fünfmal versuchte, durch Gift, Wasser, Dolch, Erhängen und Erschießen aus dem Leben zu scheiden. Alle Versuche schlugen jedoch fehl. Vor ein paar Tagen nahm er eine gehörige Portion Veronal; aber auch dieser Anschlag auf sein Leben wurde wieder vorzeitig entdeckt, man brachte ihn nach dem Krankenhaus Westend, wo es der Kunst der Aerzte gelang, ihn am Leben zu erhalten. Gestern nun glückte es R., von seinem Bettnachbar im Krankenhaus ein Taschenmesser zu erhalten, das er sofort verschluckte. Dieser siebente Versuch mißglückte ebenfalls, denn durch eine sofortige Operation wurde dieser gefährliche Gegenstand aus seinem Körper entfernt, so daß sein Wunsch zu sterben wieder nicht in Erfüllung ging.

Neuköllnische Zeitung, Sonnabend, 14.11.1925

Das Fernsprechamt Hasenheide wird an der Ecke Bergmann= und Schleiermacherstraße in vierzehn Tagen eröffnet werden. Infolgedessen werden verschiedene Teilnehmer am Potsdamer Platz nach dem Amt »Hasenheide« umgeschaltet. Sie erhoben Beschwerde, weil sie nicht scheinbar nach »Neukölln« gehören wollten, wurden aber abgewiesen. Recht so! Sagen wir in Neukölln, denn wir sind keineswegs minderwert als die Prominenten am Potsdamer Platz.

Neuköllner Tageblatt, Sonntag, 22.11.1925

Anbringung von Wohnungsbriefkasten. Die Briefzustellung läßt sich wesentlich dadurch beschleunigen, daß jeder Wohnungsinhaber an seiner Wohnungstür einen Briefkasten oder Briefeinwurf anbringen läßt. Nicht nur das Warten der Zusteller auf das Oeffnen der Tür, das wiederholte Klingeln usw. fällt dann fort, sondern der Zusteller braucht auch in zahlreichen Fällen, wenn niemand zuhause angetroffen wird, nicht mehrfache Gänge zu machen und der Empfänger findet die Sendungen bei der Rückkehr vor. Hieraus erhellt, daß die Einrichtung für beide Teile – Post und Publikum – einen erheblichen Nutzen bringt. Kein Wohnungsinhaber sollte daher die Anbringung eines Briefkastens unterlassen.

Die Transkription der Zeitungstexte wurde mit Fehlern in der Rechtschreibung aus den Originalen von 1925 übernommen. Die Originale befinden sich in der Zentral- und Landesbibliothek, Breite Straße 30, 10178 Berlin.

100 Jahre Toilettenhäuschen!

Unverwechselbare Stadtmöbel, die untrennbar mit Berlin verbunden sind.

Mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann das Wachstum Berlins so richtig Tempo aufzunehmen. Mit der Bevölkerung wuchs der Dreck. Wenig verwunderlich also, dass der Ruf nach öffentlichen »Urinieranstalten« immer lauter wurde.

In der preußischen Hauptstadt sollte der städtische Raum der Herrlichkeit des deutschen Kaiserreichs entsprechen. Das galt auch für Bauten, die einer so delikaten Bestimmung wie der Verdauung beziehungsweise deren Folgen dienten. Es entstand das sogenannte »Café Achteck«, eine architektonische Berliner Spezialität. Es sind aufwendig mit floralen Mustern gestaltete, achteckige Gebäude aus grün lackierten gusseisernen Platten. Die fehlende achte Wand fungiert als Eingang, welcher durch einen Paravent blickgeschützt wird.

Die ersten Anlagen waren ausschließlich für Männer gedacht, Frauen mussten sehen, wo sie bleiben.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts änderte sich die Gestaltung. Zwar wurden noch einzelne Anlagen aus Gusseisen gebaut, in der Regel wurde aber nun aus Stein oder Holz gebaut. Oft wurden die nun neu entstehenden Toiletten baulich in die Umgebung eingepasst, wie am Wittenbergplatz, wo der Architekt des U-Bahnhofes, Alfred Grenander, auch gleich die Klos mit gestaltet hat. Eines der ältesten dieser Art noch erhaltenen Toilettenhäuschen Berlins steht auf der Mittelinsel der Neuköllner Elbestraße. Der Architekt und Neuköllner Stadtbaurat Reinhold Kiehl ließ es um 1910 errichten.

Etliche dieser Bauwerke werden heute als Imbiss genutzt. Das gilt auch für das in der »Neuköllnischen Zeitung« so gelobte »Schmuckkästchen auf dem Hertzbergplatz«. Das heißt jetzt »Traumeck« und beherbergt einen Dönerimbiss.

Ein originales grünes »Café Achteck« steht noch an der Ecke Karl-Marx-Straße/Kirchhofstraße.

mr